GALLERY14 追憶・紅の古武士たち

3.谷汲線最後の日々

2001年9月、大学1回生の冬から通い始めた名鉄谷汲線にも、いよいよ終焉の時が迫っていた。今のように思い立ったら愛車を駆ってすぐ行ける…というわけでもないのに、毎度毎度、京都から新快速~普通電車~樽見鉄道と乗り継いで、美濃の奥地までよく何度も通ったものである。途中別の被写体に目移りしたこともあったが、他に撮りたいものも数多くあるなか季節毎にこの地を訪れたのは、当時の鉄ちゃんたちにありがちだったジョイフルトレインなどの“ネタ”撮影に食傷気味になった時に、昭和の香りが色濃く残る沿線と古のオールドタイマーが織りなす光景が、一種の癒しのようになっていたからであろう。

9月の中旬、敬老の日の連休に大学OBの関西-D.W先輩、さささ先輩が谷汲線に出掛けるという。バイトを終えた私もすぐに電車で後を追い、現地で合流することにした。待ち合わせは赤石駅。樽見鉄道を木知原で降り、根尾川を渡って小さな無人駅を目指した。

|

| 01・09・16 赤石駅 MamiyaM645SUPER SEKOR A150㎜F2.8 RVP(+1) |

|

小さな雑貨屋の角を曲がると赤石駅。ここで車で来ていた先輩御一行と一緒になり、早速機材を広げた。駅の前に広がる田んぼの畔には、この時期らしく彼岸花が咲いている。だが、普通に入線を撮っても手前の標識などで画面の整理が難しい。ここは雰囲気重視で行く方が良いだろう。ローアングルから標準タテで構えてみる。間もなく、釣り掛けモーターの重低音を響かせて、白赤ツートンのモ510がファインダーに滑り込んできた。

|

左右とも:01・09・16 赤石駅 NikonF4s AFNikkor80-200㎜F2.8 PKR

|

|

廃止を半月後に控えた連休とあって車内も沿線も大賑わい。そのお陰か、この日は北野畑交換の増発ダイヤが組まれていた。とすれば、次に来るのはいつものモ750形。車内には子供たちの姿も目に付いた。おそらく両親に連れられて最初で最後の谷汲線の旅。すっかり大人になっているであろう今日、四半世紀前に姿を消した西美濃のローカル線は、彼ら彼女らの記憶に残っているだろうか。

|

| 01・09・16 長瀬-谷汲 NikonF4s AFNikkor80-200㎜F2.8 PKR |

|

夕方になり、斜光線狙いで結城の築堤に陣取った。2年前の11月に、背後に影が迫る中ギリギリのライティングで撮った場所。2ヵ月早い今日は鋭い西日をギラギラに受ける角度で迎え撃てるはずだ。35㎜判のF4一丁、80-200㎜ズームのテレ側一杯で構えた。間もなく遠くで踏切が鳴ると深紅の車体が築堤に登場。正面を光らせながら、唸りを上げて勾配を登ってくる姿をコダクロームに刻み込んだ。

|

| 01・09・16 谷汲駅 MamiyaM645SUPER SEKOR80㎜F1.9 RVP(+1) |

|

日没コールドで帰路に就く先輩たちと別れ、学生の特権で翌日を自主休講にした私は現地残留を決めた。これまで、京都からだと始発で乗り込んでも到着はどうしても9時近くになってしまうため、早朝の光線で撮影したことがなかった。一度くらいは日の出からカメラを構えてみたい。だとすると、暑くも寒くもないこの季節、無人になった終着駅で一夜を過ごしてみようではないか。ついでにバルブも楽しもう。光源は乏しいが、終点谷汲でヘッドライトの光跡流しにチャレンジしてみた。

翌朝、寝袋から顔を出すと今日も晴れ。身支度を整えて、始発電車で長瀬駅に向かう。といっても、上り黒野行きの始発は6時44分。9月半ばではすっかり陽が上がり、極上のエロ光線とはいかなかったが、いつもなら光の回らない角度で構えてみるには良いだろう。

|

| 01・09・17 長瀬-赤石 MamiyaM645SUPER SEKOR80㎜F1.9 RVP(+1) |

|

長瀬と赤石の間、ちょうど管瀬川の鉄橋のすぐ南側に採石場があった。長瀬駅手前のストレートを横がちに狙うとこれが真後ろに入る。削り取られた無粋な斜面など普通は画面から外したくなるものだが、規模が違うとはいえ東海道本線の伊吹山バックや日田彦山線の香春岳バックも削り取られた斜面が写り込むことにおいては似たようなものと言えなくもない。これもまた谷汲線の偽らざる1シーンとして、手前の彼岸花咲く田んぼと絡めてそのギャップを切り取ってみた。

|

| 01・09・17 長瀬-谷汲 MamiyaM645SUPER SEKOR80㎜F1.9 RVP(+1) |

|

再び谷汲方向に歩を進め、結城の築堤に機材をセット。せっかく田んぼは収穫前。田園風景と絡めて赤い電車をスッキリ撮るなら、やはりここが一番である。広めの標準サイド気味の構図で、まだ稲穂の色付き浅い田んぼと青空を入れ、次の電車を待つことにした。

|

| 01・09・17 長瀬-谷汲 NikonF4s AFNikkor80-200㎜F2.8 PKR |

|

下り電車を撮ると、終点谷汲からの折り返しまではわずか10分ほど。ならばバリ順で頂戴しようとそのまま180度向きを変えて構える。背景は深い杉野林。今度は200㎜で緑一色の世界に深紅の古武士を配してみたい。単調ではあるがこれ以上ないシンプルな構図に、程なくモ750が軽やかなジョイント音を響かせてやって来た。

午前のアングルはバリエーションが尽きてきたので、気分転換に黒野まで1往復電車に乗ってみることにした。この頃は、今よりもずっと“乗車”が身近な体験だった。それは、自前の移動手段を持っていなかったということもそうだが、こうしたローカル線でもそこそこの運転本数があり、十分乗って撮っての両方が楽しめたということが大きい。また、乗ってみないと見えてこない視点というのも確かにある。そういう点では四半世紀前は、現在よりずっと恵まれていた時代だったと言えるだろう。

|

左:01・09・17 赤石-北野畑 NikonF4s AFNikkor50㎜F1.4D PKR

右:01・09・17 黒野駅 NikonF4s AFNikkor50㎜F1.4D PKR

|

|

9月も半ばというのに、日中陽が上がると車内はたちまち夏のような暑さに包まれる。非冷房のオールドタイマーでは、もちろん窓という窓は全て開放!2連に増結されたモ750形の連結面からは、加速する度に隣の相棒との間を縫って涼風が吹き込んできた。

黒野では、予想以上に多くの客が乗ってきた。廃止間際といえば、たいがいはチェックのシャツをinした汗臭い乗り鉄たちがすし詰めになっているものだが、沿線の人々と思しき子どもやカジュアルな若い女性が多いのが不思議だった。休日の昼下がりに街へ出る人々で混み合う都市近郊の電車と同じような客層を乗せて、昭和1桁生まれのモ750は谷汲へとゆっくり走り出した。

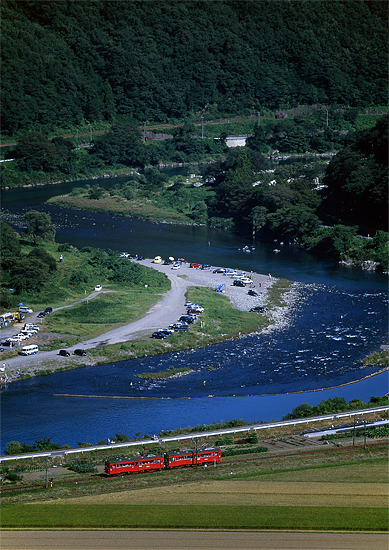

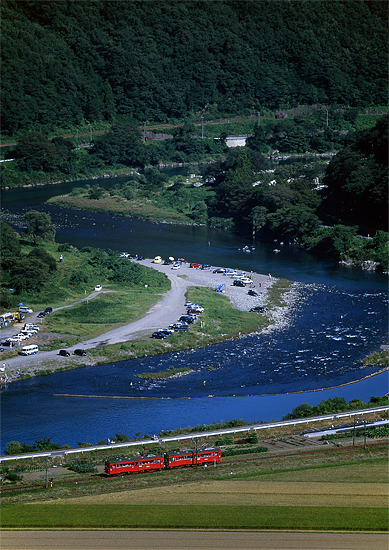

午後からは、昨日関西-D.W先輩に教わった赤石の大俯瞰にアタックする。昔の鉄ちゃんが皆そうしていたように、先輩も車内に2L判のプリントを挟んだファイルを常備しており、撮影の合間に谷汲線の力作を見せてもらっていた。その中で衝撃を受けたのが、大きくS字を描く根尾川に沿って谷間を走る紅い電車を捉えた山の上からの1枚。さっそく立ち位置へのアプローチを聞いて、今日の午後からの登坂を楽しみにしていた。

|

| 01・09・17 赤石-北野畑 MamiyaM645SUPER SEKOR A200㎜F2.8APO RVP(+1) |

|

赤石の駅を降りて、民家の裏から正面の山に分け入る細い道を辿る。途中から踏み分け跡はなくなり、伐採地と思われる方向に向けてひたすら斜面を直登してゆく。切り落とされた枝が横たわる一帯を抜けると、突如視界が開けた。初めて谷汲線を訪れた時に車窓から見た景色が箱庭のように目の前に広がる。根尾川のせせらぎ、谷間に開けたささやかな田んぼ、そしてなだらかな緑の山々。そして対岸には樽見鉄道の線路まで見渡せる。何という絶景だろう。名鉄谷汲線とはどんな路線かと問われたら、この1枚で全てが説明できてしまうのではないかと思った。一息ついてマミヤの秘蔵レンズ200㎜をセット。美濃の至宝、モ510形が来るのを待った。

|

| 01・09・17 赤石駅 NikonF4s AFNikkor50㎜F1.4D KR |

|

レンズを変え、構図を変えながら数本の列車を撮り、陽の傾いてきた頃に下山。赤石駅の手前まで来ると、ベタな場所ではあるが、稲穂を手前に1枚撮りたくなった。マミヤとF4を、どちらも標準レンズで三脚に据える。間もなく16時。オレンジがかった斜光線が黄金色の稲穂をますます艶やかに染める。カツン・カツン…と踏切が鳴ると、重低音を響かせて重連運用を解かれたモ750がホームに滑り込んできた。

就職活動後の大学4回生という時期かつお気に入りのローカル線の廃止間際という特殊な状況がそうさせるのか、この頃の私は完全に人の道を踏み外してしまっていた。前回の撮影から帰り、翌日バイトに勤しむと、その次の日には再び足が自然と谷汲線に向いていた。狙いは赤石の大俯瞰。前回とは違う角度、レンズで切り取れるのではないか、このアングルに悔いは残したくない、そんな気持ちが我が身を苦行に向かわせたのだった。

|

| 01・09・19 赤石駅 MamiyaM645SUPER SEKOR A150㎜F2.8 RVP(+1) |

|

当時は自前の移動手段を持たなかったため、いちいち電車に乗って撮影地までは徒歩で行かなければならなかった。その割にマミヤ645を使い始めてからは徐々に機材が増え、中判レンズも3~4本を持ち歩くようになっていた。しかも耐久性と脚立代わりになるという理由で運搬にはジュラルミン製のアタッシュケース型の銀箱を使用。ハスキー4段まで担ぐと機材重量は相当なものだったはずだが、それでも涼しい顔で道なき斜面に取りついて、俯瞰ポイントを目指していた。それを中1日で繰り返すのだから酔狂としか言いようがない。

この日は前回よりちょっと広めのマミヤ150㎜をセット。S字を描いて蛇行する根尾川を余すことなく画面に入れて列車を待った。間もなくやってきたのはモ750形の2連。手前の田んぼに稲穂が残っているスパンでシャッターを切った。

|

| 01・09・19 赤石-北野畑 MamiyaM645SUPER SEKOR300㎜F5.6N RVP(+1) |

|

次はレンズを付け替えて、300㎜で赤石駅の停車にカメラを向ける。後方右手の堰のせせらぎと左手の赤い欄干の橋が良いアクセント。乗降客の有無まではよくわからなかったが、僅かな小休止の後、深紅の老兵はゆっくりと駅を後にした。平日とはいえ、これだけの絶景を1人占めとは何と贅沢なのだろう。一昔前まで、鉄ちゃんには市民権がなかった代わりに、実にのんびり自分の世界に浸ることが出来たのである。

この年の9月半ばは実によく天候に恵まれた。次の日はまたバイトに励み、翌金曜日夜から関西-D.W先輩のお世話になって三度谷汲線に出掛けることになった。世間は秋分の日で3連休。いずれも晴れの予報が出ている。今日こそはお別れのために沿線に多くの同志が出向いているに違いない。先輩のプランでは、今回は地元ベテラン鉄ちゃんの案内で大俯瞰にアタックするという。残りわずかな谷汲線とのおつきあい、知る人ぞ知る秘蔵の場所に心を躍らせた。

|

| 01・09・22 長瀬-赤石 MamiyaM645SUPER SEKOR210㎜F4N RVP(+1) |

|

日の出とともに沿線に到着。背景の採石場が影となり、そこに長瀬駅前のストレートが浮かび上がる。始発の前はこんなにドラマチックなライティングになっていたのか!斜光に輝く田んぼと彼岸花を入れてマミヤ210㎜をタテ位置でセット。6時半過ぎ、朝の静寂を破る踏切の鐘の音が響いてくる。間もなく、モーター音も高らかに谷汲行きの一番列車がファインダーに滑り込んできた。

しかし、感動したのも束の間、よく見ると秋の交通安全運動の期間に入ったためか、車体右側側面に「交通安全」の黄色いステッカーが堂々と貼られてしまっているではないか!幸い左側側面はまだ無事だったものの、右サイドが順光になる場所の多い谷汲線では致命的。撮らないわけにはいかないためシャッターは切ったが、岐阜県警の無粋さに呆れかえったものである。というわけで、これらの写真をデジタイスする際に、このステッカーは全てなかったことにしたことをお断りしておきたい。

|

| 01・09・22 長瀬-赤石 MamiyaM645SUPER SEKOR A150㎜F2.8 RVP(+1) |

|

返しの電車は同じ区間を反対側から撮る。今度は正面・サイド共に順光でスタンダードな1枚である。普通に撮ると平凡な絵になってしまうので、畔に一列に咲く紅色の彼岸花を配して深紅の電車を待つことにした。木製の架線柱と後方に連なる美濃の穏やかな山並みが味わい深い。

|

| 01・09・22 谷汲-長瀬 NikonF4s AFNikkor80-200㎜F2.8 KR |

|

次の列車は結城の築堤の谷汲寄りへ。朝早くはサイドの光線が薄いため、面タテ構図で杉林を抜けてくるシーンを狙う。今ならサンニッパやゴーヨンでぶち抜くところだが、当時は最長焦点距離が35㎜判の200㎜。どうみても長さが足りないけれど、手元の機材でどうにかするしかない。敢えて木製ポールを入れて、ローカル線の雰囲気を出してみた。顔面撃ちをしてよく見ると、最終週に入ったこの日から、前面サボに「さよなら谷汲線」の文字が入るようになった。

|

| 01・09・22 長瀬-谷汲 MamiyaM645SUPER SEKOR210㎜F4N RVP(+1) |

|

8時を回ると多少側面にも陽が当たるようになる。先ほどの築堤を長瀬寄りに進んで、サイドが開けた辺りに三脚を立てた。中望遠クラスのレンズで覗いても、見通しのいい一直線のレールがアップダウンしているのがよくわかる。今ならもっと線路に寄って500㎜くらいで顔面を狙うところだが、当時はフィルムで中判至上主義の時代。線路を見える限り入れて、広めの構図でモ750を迎えることにした。

|

| 01・09・22 長瀬-赤石 MamiyaM645SUPER SEKOR A200㎜F2.8APO RVP(+1) |

|

10時台になるとお名残り乗車の乗り鉄たちも集結し、沿線は急激に賑やかになってきた。列車も増発時間帯に入り、モ510が登板して30分ヘッドの運転になる。大正生まれのオールドタイマーをカッチリ編成で撮るべく、長瀬のカーブの踏切からマミヤ200㎜で構図を調整。皮肉なことに廃線間近と思えないほど多くの客を乗せたモ510が長瀬の駅を発車してきた。

次はいよいよ大俯瞰へのアタック。始めて沿線を訪れた時から、管瀬川の鉄橋裏の採石場は足場にできたらさぞ素晴らしい眺めだろうと想像していたが、なんとその山に敷地外から山頂に抜けるルートがあるという。てっぺんからは、はるか結城の築堤から長瀬駅、そしてカーブを曲がって管瀬川の鉄橋を渡るまでが一望できるらしい。その代わり、経路は道なき道をひたすら直登、先達なくしてはゴール地点には辿り着けないのだとか。今日は地元ベテラン鉄ちゃん氏の誘導があるお陰で、苦難に道のりに耐えさえすれば絶景がモノにできるはずだ。我々一行は、鉄橋の撮影地のすぐ脇から山中の急斜面に取り付いた。

|

| 01・09・22 長瀬-赤石 MamiyaM645SUPER SEKOR A200㎜F2.8APO RVP(+1) |

|

アタッシュ型の銀箱を担ぎながら、絶壁のような急斜面を木の幹につかまりつつ九十九折りに登ること1時間余り、ようやく足場が水平になった。少しばかり歩くと、木の切れ間から右手に眺望が開けた。「おぉ!」一同思わず声が上がる。呼吸を整える時間ももったいない。まずはマミヤの200㎜で鉄橋を見下ろす。ようやく汗も引き始めた頃、眼下の舞台に紅白カラーのモ510が姿を現した。

|

| 01・09・22 長瀬-赤石 NikonF4s AFNikkor80-200㎜F2.8 KR |

|

返しの電車は長瀬の直線区間を切り取る。レンズの長さ的には200㎜相当が良いかと思い、F4に望遠ズームで構図を整える。ファインダーを覗くと、この角度はまさに空撮の世界!飛び道具で苦労を回避し屋根しか写らない写真を量産するのは好みではないが、自分の足で勝ち取ったこの角度は汗の滲むような努力の結晶である。中判の長玉があれば文句なしだったが、贅沢は言うまい。長瀬駅を発車し、ゆっくり加速するモ510を直下に捉えた。

|

| 01・09・22 長瀬-赤石 MamiyaM645SUPER SEKOR A200㎜F2.8APO RVP(+1) |

|

管瀬川の鉄橋アングルをタテ位置にしてモ510の後追いを撮った。黒野方面に2駅進んだ北野畑が、増発運転時の交換駅。あと15分もしないうちに、今度はモ750の谷汲行きが来るはずである。そのままタテ構図で列車を待つ。間もなく、ゆっくりとした足取りで、2連に増結されたモ750が眼下の鉄橋にやって来た。

|

| 01・09・22 長瀬-赤石 NikonF4s AFNikkor80-200㎜F2.8 KR |

|

続いて谷汲からの返しを、広めの画角で狙う。長瀬駅のロケーションがよくわかる構図で、本来なら中判のマミヤで切りたいところだが、鉄橋俯瞰をヨコ位置で撮るのが本命なのでカメラを動かせず、仕方なくF4のままで撮影。今から振り返るとブローニーを1台しか持っていなかったのが何とも歯がゆい1枚である。

これにて採石場大俯瞰から撤退。急斜面をずり落ちるように下り切り、登り口の道路に降りるまで生きた心地がしなかった。あまりの好天、好条件に後ろ髪を引かれる思いだが、間の悪いことに今日は夕方からバイトのシフトに入れられてしまっていた。少々無理をしてでも悔いを残すまいと半日だけこの撮影に同行したが、さすがに撤収の時間が迫ってきた。翌日の再訪を誓い、長瀬駅で先輩御一行と別れることになった。

そして翌日、京都駅八条口の夜行バス・関空リムジンバス発着案内の夜勤シフトを終えて、再び谷汲線の長瀬駅に舞い戻ってきた。若さとは、無限のエネルギーとは何と素晴らしいものなのだろう。さっそく先輩御一行と再合流してカメラを取り出した。

|

| 01・09・23 長瀬駅 OLYMPUS OM-1 ZUIKO135㎜F2.8 RVP(+1) |

|

今日も沿線はお名残り乗車の人々で大賑わい。日中はモ510の増発便が動いているようだった。間もなく上り黒野行きが到着。ホームには小さな子どもを連れて電車を見送る母親の姿があった。きっと地元の人なのだろう。もしかしたら、自身もこの電車で日々学校に通っていたのかも知れない。一言声を掛けて後ろ姿を撮らせてもらう。決して細かいプロフィールなどは尋ねない。それでも、駅の情景には、1人1人のストーリーを想起させる魔力がある。

|

左右とも:09・03・23 赤石-北野畑 MamiyaM645SUPER SEKOR210㎜F4N RVP(+1)

|

|

午後は、そのままスナップを続ける先輩たちと一時別動し、もう一度赤石の俯瞰にアタックすることにした。これまでヨコ位置の画角で撮っていたが、根尾川のS字を強調するタテ構図を極めておきたかったのである。銀箱を担いで通い慣れた山道を上がり、いつもの立ち位置に三脚をセット。この1週間で3度目ともなれば、ポジションは勝手知ったるものである。わずか2日の間に線路近くの田んぼが1枚刈り取られてしまったのが残念ではあるが、望み通りの構図でモ510とモ750の双方を押さえることができた。

この立ち位置からもう1カット撮ってみたかったのが、北野畑寄りの川沿いを行く区間。関西-D.W先輩から見せてもらったのは新緑の時期の作品だった。夕方遅くになると陽が射し込むという。9月も下旬だとどうなるのか、今と違ってサン・サーベイヤーなどの便利なアプリもない時代、刻々と変わる影の位置から判断するしかないが、希望的観測も込めて16時台には何とかなると信じ、構図を組み替えた。

|

| 01・09・23 赤石-北野畑 MamiyaM645SUPER SEKOR300㎜F5.6N RVP(+1) |

|

予想は良い方に当たり、夕方の列車はサイドはやや薄いながらも順光で撮れそうな雰囲気になってきた。マミヤのレンズは開放値の暗い300㎜F5.6に交換。周辺光量落ちも考慮すると、ブレが怖いが1/250secでシャッターを切らざるを得ない。まぁ、これだけ遠景なら大丈夫だろう。ただ、通過直前にもう一つ懸念が発生!切り位置予定の真下に黒い車が路駐し、カメラを構え始めたではないか…。デジタル化が進んだ現在なら後から幾らでも“処理”できるが、21世紀初頭の当時では妥協するしかない。泣く泣く川の左端を切って構図を右振りし、切り位置をずらさなくてはならなかった。それでも、この絶景から比べれば小さな話。間もなく、山裾のカーブを切ってモ750の2連が現れる。緑の世界に、夕日を浴びた補色の赤い車体がよく映える。最後の最後にこの場所に立ち会えた幸せを噛みしめて、シャッターを切った。

その後は、下山したところで先輩御一行に拾っていただいて撤収。手元の記録では稲富-豊木で夕焼けとモ750を撮っているようなのだが、ポジファイルに該当のカットはないし、撮影した記憶もない。きっと思い通りの写真ではなかったのだろう。そうこうするうち、秋の短い陽は落ちて、夜の帳が降りてきた。

|

| 01・09・23 本揖斐駅 NikonF4s AFNikkor80-200㎜F2.8 KR |

|

最後に、あまり訪れることのなかった揖斐線の本揖斐駅に立ち寄る。揖斐線も、谷汲線と合わせて今月末で廃線となる。ホームを覆うドーム状の大屋根と赴きある木造駅舎で知られていたこの駅にも「永い間ありがとうございました」の横断幕が掲げられていた。すっかり暗くなった空を見上げると、駅舎の屋根の上には上弦の半月一歩手前の月が顔を出している。せっかくなので、駅舎の上に月を配して1カット。これを最後に我々は西美濃の地を後にした。

3連休最終日の翌日は、モ750形側面の交通安全ステッカーに幻滅したのと、キハ181系の臨時「はくと90号・91号」に惹かれて智頭急行に浮気してしまった。そして翌週の最終日は、初の復活蒸機入線に湧く只見線のC11試運転に遠征。結局、大学4年間でずいぶん入れ揚げたはずの谷汲線の最後に立ち会うことはできなかった。精神面で“大人”になり、機材の面でもデジタル化が進んだ現在なら、無理してでも現地に入り最終電車まで工夫しながら記録に収めたのだろうが、ネタに踊らされる若さゆえの判断の甘さというべきか、ずいぶん勿体ないことをしたものである。

それでも、この間に学んだことは多かった。そこに行けばいつも同じ顔で出迎えてくれるホームグラウンドの大切さ。好きな車両を季節ごと時間ごとの表情の違いに気を配りながらファインダーに捉える楽しさ。そして、間に合わなかったはずの「あの頃」の情景を取り戻す嬉しさ。そう、20世紀までの日本は、まだまだ時間的にも空間的にも今よりずっと広かった。新幹線も高速道路も今ほど発達しておらず、移動に時間がかかるところも多かった。インターネットも黎明期で、現地の情報を細かに得るのは難しかった。だが、その分文化の均質化は進んでおらず、その土地らしさというのが色濃く残っていたし、前時代の姿をそのまま保つ地域も多かった。あれから四半世紀、当時からすると便利さ快適さは比べ物にならない。その半面、限られた手がかりを頼りに、地図の中から自分だけの桃源郷を探す楽しみがめっきり減ってしまったように感じるのは私だけだろうか。平成中期の谷汲線は、昭和への旅を可能にしてくれる最後の桃源郷だったのかもしれない。

|